「いらないから返す」と、物の様に突き返されたのは2羽のインコ達だった。3年間。一度も愛情を注がれなかった彼らは、生まれ故郷の我が家に帰ってきてからも、開け放たれた檻からなかなか外に出ようとはしなかった。今回「52ヘルツのクジラたち」を読了し、私は30年以上前、実家に「出戻って来た」インコ達を思い返した。

この記事の目次

インコの事

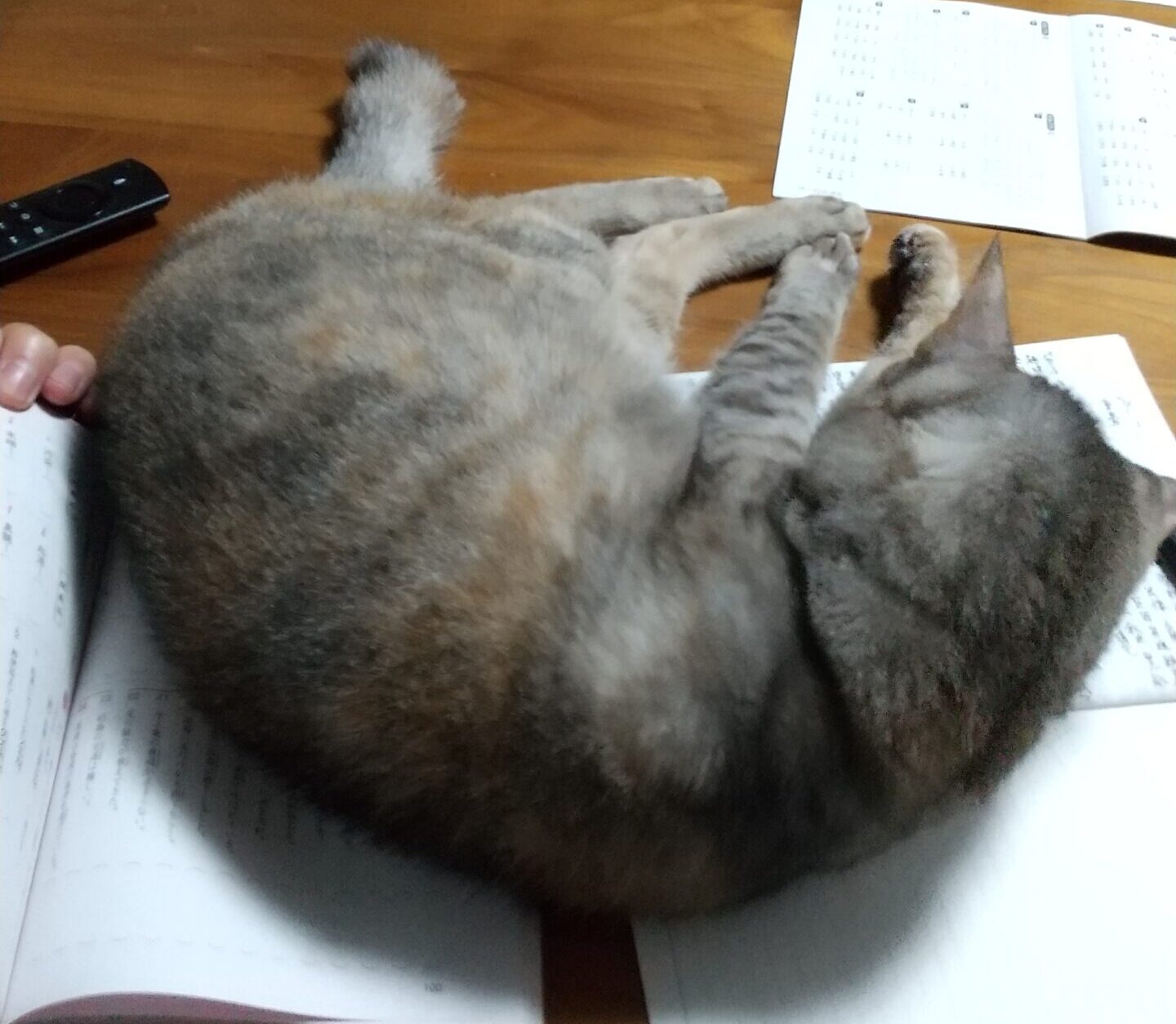

私の実家は山と田んぼしかないとんでもない田舎だった。ペットは家の中を自由に飛び回るセキセイインコ達。私の母は「檻の中じゃかわいそうでしょ」と言ってインコ達に自由を与えた。そして私はそんなペットに対して奔放な母が嫌いではなかった。一応檻はあり、インコ達は夜暗くなると自発的に檻の中に入るので扉を閉め、朝明るくなり扉を開けると元気に飛び出し、いつも檻の外で過ごした。鳥はトイレを教えることが出来ないので、フンは見つけ次第取るしかない(見えないところは放置)。和室の欄間や障子は齧られてボロボロだった。それでも私はそんな事ちっとも気にしなかった。インコ達は私の肩の上で歌を歌い、おやつを一緒に食べ、家の中を自由に飛び回り、カーテンレールの上で昼寝をした。インコ達と一緒に過ごした幼少期の日々は、私にとってかけがえのない思い出となった。

そんなインコ達が自由に暮らすボロボロの我が家に、同い年の親戚が遊びに来たことがある。彼は私とは違い、豪農の長男。「欲しい」と言ったものは何でも買い与えられた。ちょうどその頃、我が家のインコ達に新しい命が4羽生まれたところだった。必然的に彼は「インコを飼ってみたい」となり、親鳥の助けがいらなくなったタイミングで2羽が彼の家へと里子へ出されることになった。そして3年。冒頭のセリフと共に2羽のインコ達は我が家に「返却」された。

親戚の長男は膨大な農地を引き継ぎ、今も変わらず豪農として私とは比べ物にならない財産を持っている。けれど、私はそんな金持ちになるのなら貧乏でもいい。「飽きたから」と生き物を捨てるような人間にだけは絶対にならない、と幼心に誓い、今を生きている。

52ヘルツのクジラたち

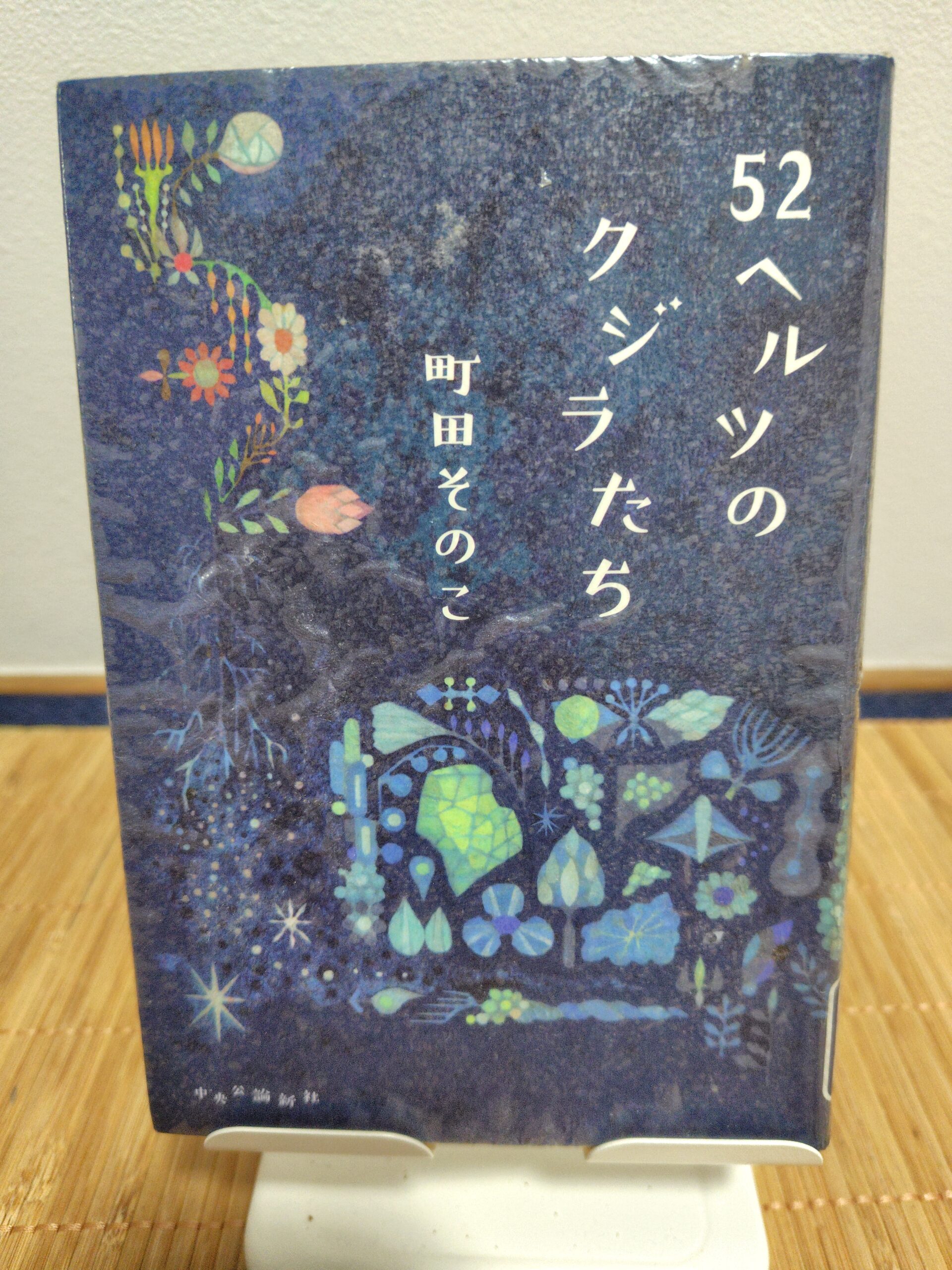

『52ヘルツのクジラたち』 町田そのこ:著 中央公論新社

「お、お母さんが・・・」

ー中略ー

「わたし、お母さんが大好きだった。大好きで大好きで、だからいつも・・・いつも愛してほしかった」

ー中略ー

それでも、何をされても、母にもう一度抱きしめてもらいたいと願っていた。いつかのように強く抱きしめて、『大好きだよ』と言ってもらえたら。そしたらわたしは全ての嫌なことを忘れられる。キスひとつで、なかったことにできる。だから、大好きと言って。そう願って生きてきた。

ー100-101頁より引用

意味深なタイトルが目を引く2021年本屋大賞の本作。描かれるのは壮絶な虐待と、その被害者の声が周りの人たちに届かないもどかしさだ。クジラは低音でコミュニケーションを取る生き物だが、稀に高音域、52ヘルツの声でしか話せないクジラがいる。そのクジラの声は周りのクジラたちの聴覚には響かないため、どんなに近くにいても聞こえない。そんな「52ヘルツのクジラ(人)たち」の物語。

最近(家内が借りてくるため)本屋大賞受賞作をよく読むのだが、虐待を取り扱ったお話が多いので何とも言えない気分になる。「本当にこんなことする親がいるの?」と疑いたくなるが、冒頭綴ったように、私は「平気でそういうことをしそうな人」を見てきた。フィクションではない。いるのだ、命を軽んじる人が。いらなくなったからと、平気で命を捨てる(虐待する)人が。

引用したところは、52ヘルツのクジラ(主人公の女性)が、その声を聴き取った別のクジラに独白する場面。虐待をされてようが、もうこちらを見ることがなかろうが、それでもわずかな可能性を夢見て耐えてきた彼女は、その声に気付いてくれたクジラに救われる。だが彼女には「聴こえなかった」。その声を聴いてくれたクジラがあげていた、52ヘルツの歌声に。

わたしも、目を閉じて祈った。今この時、世界中にいる52ヘルツのクジラたちに向かって。

どうか、その声が誰かに届きますように。

優しく受け止めてもらえますように。

私でいいのなら、全身で受け止めるからどうか歌声を止めないで。ー中略ー

だから、お願い。

52ヘルツの声を、聴かせて。ー260頁より引用

本作で強く訴えていることがある。それは

虐待被害者のあげている「声」を聞き逃さない(見て見ぬふりをしない)で欲しい。

そして被害者は諦めずに声をあげ続けて欲しい。

という事だ。私も含め、これは他人事ではない。今まさにこの時、あなたの身近なところから52ヘルツの声があがっているかもしれないのだ。その「52ヘルツの歌声」を、私は、あなたは、聴くことが出来るだろうか。